Par Abdelkader S. – «L’histoire jugera», disait le général à la retraite Khaled Nezzar. Et l’histoire est en train de juger. Un peuple entier manifeste depuis plusieurs mois pour faire qu’aucune élection présidentielle ne se tienne tant que les résidus du système Bouteflika sont encore aux commandes. Une revendication légitime aux yeux de millions d’Algériens, qui refusent que l’échéance du 12 décembre soit un tremplin pour le régime qui veut se servir de ce mode de gouvernance démocratique pour mieux asseoir son hégémonie.

Le trublion de l’ex-parti extrémiste FIS, qui avait été isolé par l’ensemble du Conseil consultatif pour sa propension à la violence aux fins d’imposer les idées de cette formation politique à caractère religieux et donc anticonstitutionnelle, fait partie désormais des fervents opposants à la présidentielle du 12 décembre dont il affirme – à juste titre, d’ailleurs – qu’elle ne fera que conforter le système Bouteflika. Ali Benhadj, pour ne pas paraître comme justifiant l’arrêt salvateur du processus électoral de janvier 1992, relativise son propos en arguant que le FIS avait [cependant] été «élu par le peuple» et «privé de sa victoire».

Même en tentant de séparer les deux cas, l’ex-numéro deux du FIS – dissous par une juge courageuse après qu’Ali Benflis, alors ministre de la Justice, se fut débiné par lâcheté – admet, en réalité, qu’une élection, si elle constitue une menace pour l’Etat, ne doit pas être tenue. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé le 12 janvier 1992 lorsque l’armée s’était retrouvée seule face à l’hydre intégriste après la démission de Chadli Bendjedid et la fin du mandat de l’APN. A l’époque, on se souvient qu’une manifestation avait réuni un million et demi de citoyens scandant «ni Etat théocratique ni Etat policier». Un Comité national pour la sauvegarde de l’Algérie avait été mis en place et présidé par le défunt Abdelhak Benhamouda, lequel réunissait les forces démocratiques encore majoritaires à l’époque.

Les élections locales avaient été «remportées» par le FIS, qui s’était imposé par l’imposture en jouant sur la fibre religieuse. Les quelque trois millions de voix obtenues lors du scrutin biaisé, qui lui conféraient mathématiquement la majorité absolue des sièges au Parlement, étaient loin de refléter la physionomie de la société. Ce nombre représentait à peine le quart du corps électoral qui avoisinait les treize millions d’inscrits. La loi électorale scélérate et les promesses surnaturelles de cette mouvance, qui avait le soutien de François Mitterrand et de l’Internationale socialiste, avaient altéré la réalité socio-politique du pays qui allait sombrer dans un régime dont les tenants s’étaient investis d’un pouvoir qu’ils considéraient comme émanant de Dieu.

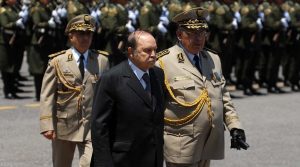

Il ne restait à l’armée, en janvier 1992, face à cette situation périlleuse, qu’à écouter la voix de la majorité silencieuse qui rejetait ces élections. Aujourd’hui, l’armée commandée par Gaïd-Salah fait le chemin inverse en voulant imposer une nouvelle tartuferie, quand bien même le contexte et les enjeux sont différents.

A. S.