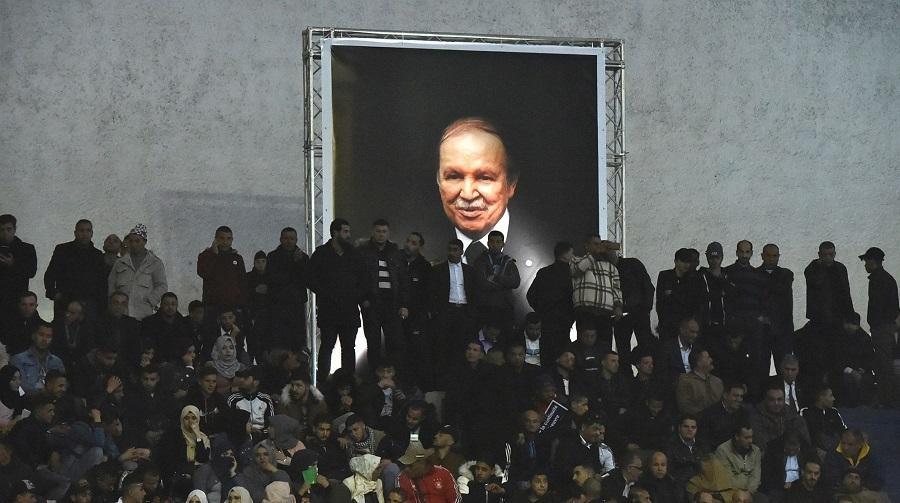

Contribution de Mourad Benachenhou – On ne peut qu’être surpris du fait qu’alors que ses complices et comparses et autres exécutants croupissent dans les geôles de la République, Abdelaziz Bouteflika semble avoir chu dans l’oubli le plus complet. Son évocation est-elle l’objet d’une censure à la fois sournoise et troublante ? Est-il implicitement reconnu légalement irresponsable ?

Bouteflika n’a-t-il, en fait, été lui-même, malgré sa prétention à être un président à part entière, qu’une simple figure de proue dans un navire dont la barre était tenue par d’autres que lui ? Ce sont là des questions qui n’ont rien de litigieux, ni de provocant, d’autant plus que, quelle que fût la réalité de son pouvoir, le fait est que toutes les décisions politiques prises au cours des vingt années de son règne sans partage, et qui ont donné l’Algérie actuelle, lui sont directement attribuées, officiellement et sans contestation aucune.

Il ne s’agit nullement de «remuer le couteau dans la plaie du processus judiciaire», qui frappe exclusivement les «lampistes», quels que fussent, par ailleurs, les positions qu’ils occupaient dans le système «Bouteflika», mais qui épargnent le «chef de la issaba», ni même de revenir sur la nécessité de reconnaître ses responsabilités, ne serait-ce que par la prise de mesures concrètes de «déchéance» contre lui, en particulier pour éviter au peuple algérien l’ultime humiliation de «funérailles d’Etat» lorsqu’il arrivera au terme de sa vie dans ce bas-monde.

On pourrait considérer, probablement à juste titre, que la question des sanctions à prendre contre lui est marginale, en considération de la situation extrêmement grave dans laquelle il a laissé le pays, situation qui exige une mobilisation de l’opinion publique autour de l’objectif de reconstruction du pays.

«Algérie nouvelle» : la continuation du «bouteflikisme» sous une nouvelle étiquette ?

Cependant, encore faut-il que soit entrevue la voie de sortie de cette crise à travers les mots d’ordre et les actions concrètes sur le terrain de la part des autorités qui doivent gérer l’héritage catastrophique de Bouteflika.

On veut bien oublier son nom, sans pouvoir l’effacer, pourtant, de l’histoire récente de notre pays, à condition que l’on perçoive une volonté politique affichée de rompre, au-delà du slogan de «L’Algérie nouvelle», ou de la «Révolution constitutionnelle», avec le «paradigme» de la gouvernance bouteflikienne, qui a marqué profondément le pays, et qui continue à le marquer malgré le fait que presque deux années nous séparent de la «démission» de Bouteflika.

La nette impression qui se dégage est que les autorités publiques continuent à gérer le pays, non pour rompre avec les pratiques de gouvernance qui ont conduit à la situation actuelle, à laquelle s’ajoutent les effets négatifs de la lutte contre le Covid-19, mais seulement pour perpétuer l’héritage de Bouteflika, tous domaines inclus.

On administre, on ne gouverne pas !

On a peine à trouver dans toutes les actions menées par les autorités suprêmes du pays des avancées qui laissent pointer l’espoir d’une Algérie nouvelle, fondée sur d’autres principes que ceux du passé récent. On ressent la singulière impression de séries de mesures prises en réaction aux circonstances du moment, et dont l’objectif est de porter des corrections aux errances du système bouteflikien plutôt qu’une politique bien conçue, émanant d’une vision nouvelle destinée à sortir le pays du marasme multidimensionnel dans lequel il se débat, et de l’incertitude quant à son devenir comme Etat et comme nation.

On reste dans l’administration du quotidien, impliquant une absence de vision, donc la répétition des erreurs du passé et l’enfermement du pays dans une situation d’incertitude et de démoralisation générale. Il ne s’agit nullement d’appeler à «faire du passé table rase» mais, du moins, à tracer une voie claire prouvant que le pays est effectivement gouverné et que, s’il est encore dans le tunnel où l’ont conduit deux décennies de monopole politique sans contrepoids, du moins le bout de ce tunnel commence à s’esquisser, même si cela demande beaucoup de temps pour y parvenir.

La sagesse n’est pas la passivité

Le terme de «sagesse» a été souvent invoqué pour justifier le refus de la précipitation dans les décisions que dictent les circonstances actuelles. Il est sûr que la sagesse doit toujours servir de guide dans les actions qui engagent l’avenir du pays, et qui peuvent, si elles sont prises sans mûre et longue réflexion, conduire à l’exacerbation de la situation du pays. Cependant, l’excès de sagesse ne doit pas constituer la justification du refus de changer quoi que ce soit dans l’état des choses. On ne peut utiliser une qualité ou une position mentale comme justification du maintien d’un état des choses préjudiciable ou même moralement inacceptable. La sagesse ne peut être l’acceptation de l’inacceptable.

Ce serait le comble du paradoxe que la sagesse serve à justifier la perpétuation de politiques qui sont préjudiciables aux intérêts du pays. Parmi ces politiques, il serait difficile de justifier par la sagesse le maintien de l’accord d’association avec l’Union européenne, un accord déséquilibré qui, en fait, non seulement a des effets négatifs sur l’appareil de production national, mais également met l’Algérie politiquement sous la tutelle des autorités de Bruxelles.

Cet exemple n’est donné qu’à titre d’illustration car il reflète la politique extérieure de Bouteflika, essentiellement destinée à acheter la complicité de la «communauté internationale» au détriment des intérêts matériels, moraux et politiques de la nation.

Il ne faut pas confondre «sagesse» et «passivité». La sagesse n’est pas le contraire de l’audace ou du courage politique, si ce n’est physique. C’est, au contraire, l’attitude d’ouverture aux réalités du moment et de choix des voies les meilleures pour confronter ces réalités, pas pour les perpétuer ou les esquiver. On ne doit pas également confondre «sagesse» et «fuite devant les responsabilités». L’obligation de sagesse dans la prise de décision ne doit pas être synonyme d’acceptation du statu quo, quelles qu’en soient les composantes ou les conséquences. Le sage politique ne peut adopter le comportement ou l’attitude de l’Hermite dont la sagesse est toute philosophique ou religieuse.

Le sage politique est un homme d’action dont les actions sont préparées par la réflexion qui doit déboucher sur des décisions concrètes portant remèdes aux maux du moment. La sagesse n’est pas l’écran de fumée derrière lequel l’homme politique se cache pour éviter de «secouer le cocotier», suivant l’expression populaire.

La rationalité n’est pas le fatalisme

Il faut souligner, encore une fois, que Bouteflika a laissé à son successeur une situation particulièrement complexe, qui implique que soient revus les évaluations et les calculs complexes qui ressortissent de la politique au sommet de l’Etat.

Qu’on le reconnaisse ou pas, il se trouve que la politique est toujours d’un côté, un mélange de principes de gouvernance qui établissent la part de chacun des composants de la société dans la prise de décision sur des sujets concernant la collectivité nationale et, de l’autre, la gestion des intérêts matériels et moraux de chacun des membres de cette collectivité afin de maintenir la cohésion sociale permettant la pérennité de la nation. Pour le premier volet de cette gouvernance, l’image est claire : Bouteflika a simplement décidé de s’en remettre exclusivement à ses propres principes et à ses propres objectifs, et a laissé peu de place à la remise en cause de ses décisions par les institutions représentatives populaires.

L’Algérie d’aujourd’hui est le fruit exclusif des choix de Bouteflika, et de personne d’autre. Quant au deuxième volet, ressortissant du premier d’ailleurs, il s’est agi de maintenir la politique de distribution de la rente au profit de la masse du peuple, sous différentes formes, tout en ouvrant la voie à une plus grosse part de cette rente au profit d’une nouvelle classe de «super-riches», cosmopolites, en continuation de la politique d’ouverture destinée à attirer les faveurs de la «communauté internationale».

Cette «rationalité», aux effets économiques et sociaux globalement négatifs, et qui a rendu le pays encore plus dépendant de l’étranger qu’au cours de la période coloniale, a donné la situation socio-économique actuelle, caractérisée par la consommation de produits essentiellement importés, la réduction de la part de l’industrie dans la création de la richesse nationale, un taux de chômage frappant plus durement les diplômés de l’université, un taux d’inflation reflétant non seulement le désordre dans le secteur de la distribution, mais également et, surtout, le mode de financement du budget de l’Etat par la création monétaire sans contrepartie, une fuite massive de capitaux, sous le couvert de diversification des exportations, une corruption quasi générale et la création d’une classe d’affairistes étroitement liés aux centres de pouvoir, et sans doute servant de prête-noms aux détenteurs réels des richesses nationales.

Cette rationalité doit-elle et peut-elle être maintenue ou défendue ? Est-elle une fatalité qui doit être acceptée au risque de provoquer des problèmes encore plus sérieux s’il est tenté d’y mettre fin ? Là aussi, un concept acceptable et défendable ne peut servir de prétexte au laisser-faire, laisser-aller qui crée un semblant de stabilité, mais ne fait que justifier un certain fatalisme devant la complexité de la situation politique qu’il crée. En effet, ceux qui ont tiré et tirent le plus de profit de cette «rationalité» ne sont pas prêts à abandonner leurs «biens mal acquis», à liquider leurs avoirs à l’étranger, uniquement pour permettre à l’économie du pays de se reconstruire sur la base d’une nouvelle rationalité, tournant exclusivement ou presque autour de la mobilisation du potentiel national pour sortir le pays de cette situation de marasme.

Qu’on ne se fasse aucune illusion à ce sujet : à choisir entre ses intérêts et les «intérêts supérieurs du pays», quel que soit leur contenu, cette nouvelle classe de «prédateurs», nés de calculs politiques aux principes bien connus, n’hésitera pas à s’allier avec le diable, s’il le faut, pour préserver ses biens. Devant le risque que présente la mise en place d’une nouvelle politique économique qui se fera essentiellement au détriment de cette nouvelle classe, créée artificiellement pour servir de garantie aux intérêts politiques et économiques étrangers, les autorités peuvent-elles invoquer le concept de «rationalité» pour maintenir l’état actuel des choses ?

Ce serait le comble de l’irrationalité, si c’était le cas, car la situation actuelle est intenable si l’objectif est de maintenir la rationalité actuelle, clairement opposée à la vraie et authentique rationalité à la fois politique, économique et sociale.

Le terme «rationalité», faut-il le rappeler, vient du verbe latin «reor», qui veut dire «calculer». On attend que les autorités publiques actuelles proposent donc de nouvelles règles de calcul, une nouvelle rationalité en rupture avec la «rationalité bouteflikienne», au lieu de se contenter de mesures de détail qui ne changent rien à la situation globale, et qui donnent l’impression d’un sentiment d’impuissance face à une situation à la fois opaque et délicate.

En conclusion

Ni la sagesse ni le souci de rationalité ne peuvent justifier le statu quo actuel, qui rend futile la politique de l’esquive suivie par les autorités publiques actuelles.

C’est le choix d’une nouvelle voie dont l’Algérie «nouvelle» a besoin, pas de nouveaux «représentants du peuple» dont on sait quel sera le poids dans la gestion du pays.

Il ne faut pas que ces autorités soient victimes de leurs propres slogans, et qu’elles s’imaginent qu’en changeant le vocabulaire politique elles pourront éviter d’aborder, avec clarté et transparence, les problèmes de fond que connaît le pays, sur le plan interne comme sur le plan extérieur.

Les multiples mesures de détails ne s’additionnent en ligne politique, rompant avec le passé, que si elles sont sous-tendues par une vision apparente pour tous. Si cette vision manque, toutes les décisions prises ne sont que de la réparation d’une «voiture» arrivée en fin de vie.

M. B.

Ancien ministre de l’Economie