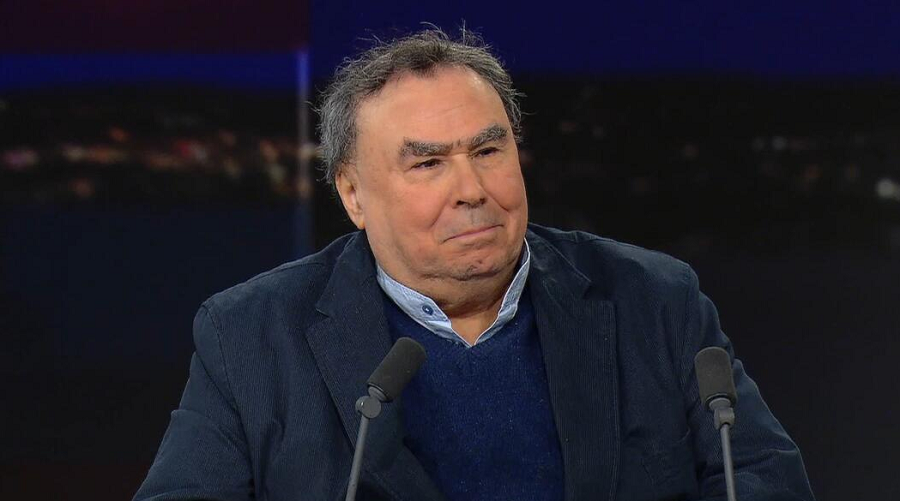

Une contribution de Khaled Boulaziz – «Dans mon travail, je ne prétends pas à l’objectivité radicale, scientifique, distanciée. Je crois qu’il faut un investissement quand même personnel.» (Benjamin Stora). Benjamin Stora, grand ordonnateur d’une mémoire à géométrie variable, apôtre d’une histoire édulcorée, se pare des atours du gardien d’une vérité qu’il sculpte à son gré. Lui-même confesse ne point rechercher l’objectivité, mais s’investir personnellement dans son travail, c’est-à-dire se lover dans une subjectivité façonnée sur mesure, au gré d’indignations sélectives et d’amputations mémorielles opportunes.

Il dit bâtir des ponts entre les peuples, mais n’érige que des passerelles branlantes où l’oubli et l’hypocrisie se donnent la main. Il s’érige en juge suprême des crimes coloniaux français, s’arrogeant le droit de dresser la liste honteuse et macabre des exactions commises en Algérie : villages rasés, populations exterminées, tortures systématiques, enfumades des grottes, charniers dissimulés sous la chape du silence officiel. Chaque plaie ouverte par la barbarie coloniale devient sous sa plume un stigmate qu’il exhibe en trophée, comme s’il était l’unique dépositaire d’une mémoire souffrante dont il se fait le chantre et le comptable.

Mais lorsqu’il s’agit de Gaza, lorsqu’un autre peuple subit la destruction, l’humiliation et l’oppression, son verbe se fige, sa plume s’assèche, son indignation s’évanouit. Il détourne lâchement le regard, feignant l’ignorance face aux massacres, aux démolitions, aux bombardements qui écrasent, sous le fracas des bombes, des générations entières. Ce silence pesant n’a d’égal que l’infamie qu’il cautionne par son mutisme.

L’indignation à la carte : entre dénonciation et silence complice

Peut-on confier la quête de la réconciliation à un historien artisan d’une mémoire tronquée, courtisan du pouvoir ? Peut-on accorder crédit à un homme qui choisit ses combats avec l’avidité d’un marchand d’histoire, pesant ses engagements sur la balance de ses intérêts ? Non, mille fois non. Stora, fossoyeur de la vérité, ne mérite aucune écoute. Son silence complice est une insulte faite à la nation algérienne, un outrage aux cadavres encore fumants de Gaza. Il n’est pas historien, mais acteur d’une mascarade où la mémoire se vend au plus offrant.

L’impossible prétention à l’universalité

Stora se veut pèlerin de la mémoire, chantre d’une vérité historique. Mais quelle est cette vérité qui s’arrête aux rives de la Méditerranée ? Quelle est cette justice qui se fige à la frontière du Jourdain ?

Lorsqu’il s’agit de l’Algérie, il exhume les archives, compile les témoignages, traque les crimes. Lorsqu’il s’agit de la Palestine, il ensevelit le passé sous des strates de silence. Il accuse la France d’exploiter une rente mémorielle, mais quelle rente est plus prospère que celle d’un historien qui module ses indignations selon la latitude ?

Son silence sur les exactions sionistes trahit une incohérence intellectuelle criante. S’il était un historien véritablement épris de mémoire et de justice, il n’ajusterait pas son regard critique aux caprices de ses affiliations idéologiques. Son prétendu universalisme n’est qu’un écran de fumée : une sélectivité qui le condamne à l’inconsistance et réduit son discours à un simple outil de convenance politique.

Une légitimité historique contestable

Dans une récente interview, il revendique son attachement à l’Algérie, sa ville natale, et son rôle de médiateur dans les tensions mémorielles. Pourtant, sa posture relève moins de la rigueur académique que d’une instrumentalisation cynique de l’histoire. Il admet lui-même qu’il ne vise pas l’objectivité absolue, mais revendique une subjectivité assumée, une confession qui scelle l’aveu d’un travail biaisé dès l’origine. Comment, dès lors, accorder foi à un historien qui érige la partialité en méthode ?

Sa reconnaissance en France comme en Algérie repose sur une narration qui sert davantage les intérêts politiques que la vérité historique. Que les autorités des deux rives lui confient des missions prouve qu’il est moins un observateur indépendant qu’un rouage du pouvoir, un acteur soucieux de préserver sa place plutôt que de déranger les certitudes établies.

L’incohérence d’un engagement à géométrie variable

En cinquante ans de carrière, Stora affirme avoir consacré sa vie à l’étude de la colonisation et de la mémoire. Pourtant, son regard critique s’arrête là où commencent les crimes contemporains. Cette asymétrie n’est pas un oubli, mais un choix. Il ne défend pas la vérité, il sculpte un récit qui l’arrange. Il dénonce la colonisation française, mais feint d’ignorer celle qui, sous ses yeux, réduit un peuple à l’agonie. Son discours sur l’Algérie perd ainsi toute légitimité dès lors qu’il refuse de voir Gaza avec les mêmes yeux.

Celui qui tait certains crimes perd toute crédibilité lorsqu’il en dénonce d’autres. Celui qui module son indignation en fonction de ses intérêts n’a aucune autorité morale.

Stora doit renoncer à son rôle d’arbitre de la mémoire

Puisqu’il ne peut prétendre à une démarche véritablement universelle, Benjamin Stora doit renoncer à son rôle d’arbitre de la mémoire. Son silence sur Gaza, son instrumentalisation de l’histoire et sa subjectivité revendiquée l’empêchent d’être un acteur crédible dans un débat exigeant rigueur et impartialité. Si la mémoire doit servir la réconciliation, ce ne peut être sous l’égide d’un homme dont la parole est à ce point partiale.

Le tragique de Stora, c’est qu’il se revendique encore historien. Mais il n’est plus qu’un instrument du pouvoir, un homme qui ne cherche pas la vérité mais l’approbation. Ses entretiens avec Emmanuel Macron, sa boulimie médiatique, son rôle de médiateur autoproclamé : tout démontre qu’il n’est qu’un figurant dans un théâtre d’ombres où l’histoire se plie aux exigences du moment.

Il eût été sage qu’il s’imprégnât de l’universalité de cette révolution qu’il célébra tant, la Révolution algérienne, dont la cause transcendait les âges et les continents, embrassant toutes les justices du monde d’un éclat impérissable. Mais plutôt que d’embrasser cette majesté intemporelle, illuminant les peuples en quête d’émancipation, il s’est replié dans une vision étriquée, incapable d’en saisir l’essence infinie et la portée universelle.

Et c’est peut-être là, dans ce gouffre où se heurtent l’image qu’il projette et la réalité qu’il incarne, que Stora est contraint d’affronter le spectre de ses propres contradictions.

K. B.